Lorsqu’on évoque Family, les amateurs de rock progressif des années 70 froncent un sourcil, sourient de biais, puis commencent à parler des cris étranges de Roger Chapman comme s’ils décrivaient un phénomène paranormal.

Dans le paysage du rock britannique de 1966 à 1973, le groupe occupait une place à part : un mélange unique de rock psychédélique, rock progressif, blues-rock, folk, avec parfois des touches jazz/soul. Ils aimaient les arrangements audacieux, les cuivres inattendus, les cordes dramatiques, les textures sonores bricolées mais brillantes. Rien de “standardisé”, rien de sage : un laboratoire musical ambulant, toujours en mouvement.

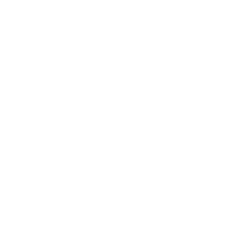

It’s Only a Movie, sorti en 1973, conclut la carrière du groupe avec une élégance atypique : un mélange de rock, de country, de cabaret et d’une bonne dose d’excentricité très britannique.

Un album concept ? Oui, mais version Family.

Le titre pourrait laisser croire à une fresque cinématographique. Et effectivement, l’album prend la forme d’un hommage décalé au cinéma américain : génériques imaginaires, ambiances western, scènes de bar poussiéreux, et une impression que quelqu’un, quelque part, porte un chapeau de cow-boy à paillettes.

Mais ne vous attendez pas à un concept album au sens strict. Family n’a jamais fait dans la ligne droite : l’album s’apparente plutôt à une bobine bricolée, faite de petites histoires, d’émotions et d’expérimentations qui forment un tout surprenant mais cohérent.

Une palette musicale riche et un groupe en pleine mutation

En 1973, Family touche à sa fin. L’ambiance n’est plus à la conquête du monde mais à la réalisation d’un dernier projet sincère et inspiré. Cela se ressent dans la production : plus détendue, plus fluide, parfois presque joueuse.

- La chanson-titre “It’s Only a Movie” ouvre avec son ton western et sa bonne humeur grinçante. C’est un générique qui annonce clairement : À partir de maintenant, attachez vos ceintures, mais ne prenez rien trop au sérieux.

- “Leroy” apporte une énergie plus brute, presque funky, rappelant que Family pouvait groover quand l’envie leur prenait.

- “Boom Bang” offre une ambiance plus théâtrale, avec un Roger Chapman qui semble avoir avalé un shaker d’électricité statique avant d’entrer en studio. Du pur Family.

- “Buffet Tea for Two” joue la carte cabaret et met en valeur la versatilité des arrangements.

Ce qui frappe, c’est la variété assumée. L’album passe d’un genre à l’autre, mais toujours avec cette patte inimitable : un rock progressif qui ne se prend pas trop au sérieux, servi par un chant rugueux et habité.

Roger Chapman : toujours aussi inclassable

Impossible de parler de Family sans évoquer la voix de Chapman, sorte de croisement entre un bluesman possédé et un animateur de foire victorienne. Sur It’s Only a Movie, il est au sommet de son expressivité : rauque, étrange, captivant. On a parfois l’impression qu’il raconte une histoire de saloon en claquant le poing sur une table en bois, puis qu’il se met à chanter comme si le plafond venait de s’effondrer.

Une performance unique, qui contribue fortement au charme de l’album.

Une sortie en douceur pour un groupe qui n’a jamais fait comme les autres

Si It’s Only a Movie n’est pas le disque le plus ambitieux de Family, il est sans doute l’un des plus agréables et accessibles. Il résume la personnalité du groupe : inventif, légèrement tordu, souvent brillant, et toujours sincère.

C’est le clap final d’un groupe qui a laissé sa marque dans le rock britannique, parfois dans l’ombre des géants du genre, mais avec une originalité qu’on ne peut confondre avec aucune autre.

It’s Only a Movie est un album à (re)découvrir. Un disque qui raconte une histoire, ou plutôt plusieurs, en jonglant entre les genres et les ambiances. Il ne cherche pas à révolutionner le rock – juste à offrir un moment musical sincère, coloré, parfois théâtral, toujours plaisant.

Et comme le dit son titre avec un clin d’œil : ce n’est qu’un film.

Mais quel film.